A parte de que mais gosto em “O Brutalista” é aquela na qual o filme candidato ao Oscar 2025 não hesita em sua conclusão moralista sobre o sonho americano. Para este longa-metragem (de quase quatro horas) dirigido pelo estadunidense Brady Corbet, de 36 anos, o sonho nem mesmo existiu. Foi um anti-sonho e acabou.

O caminho encontrado por Corbet (ator em “Violência Gratuita”, que o alemão Michael Haneke realizou em 2007) para dizer sua crença é tortuoso. Ele vai até a Hungria do pós-guerra, acuada pela União Soviética, em 1947, para decretar não haver chance de os judeus fugidos daquele inferno conseguirem uma vida plena nos Estados Unidos. Mais bem-vindos seriam no recém-criado estado de Israel, talvez…

Tudo se complica durante a narrativa longuíssima. Depois da Segunda Guerra, a Hungria, ocupada pelos soviéticos, é forçada a limitar-se a suas fronteiras de 1919. E, sob a liderança stalinista de Mátyás Rákosi, o país europeu impede a liberdade de atuação a qualquer artista inovador. Enquanto isso, os Estados Unidos, que haviam vencido os nazistas sob o comando aliado, parecem oferecer, a um perseguido desse universo, um destino promissor.

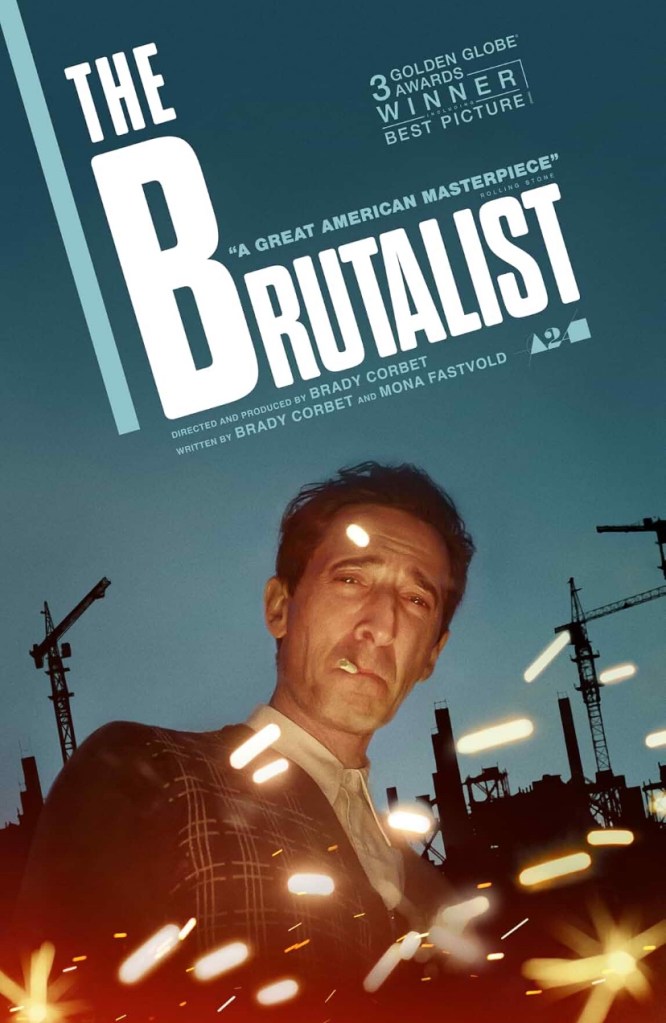

O arquiteto Laszlo Toth em fuga, interpretado pelo ator estadunidense Adrien Brody, vai então experimentar a liberdade possível no país, depois de vencer uma difícil travessia marítima. Contudo, os Estados Unidos não parecem compreender este judeu húngaro que tanto sofreu nos campos de concentração – e, além disso, sob o stalinismo. Sem que ele espere por isso, os EUA segregam suas aspirações.

Advindo brilhantemente da Bauhaus, a escola alemã modernista de arquitetura e design fechada pelos nazistas em 1933, Laszlo Toth se conforma a uma subexistência no país livre, até deparar com um surpreendente caminho de prosperidade. O milionário Van Buren, interpretado pelo inglês Guy Pearce, quer que ele construa um centro cultural cristão em homenagem à mãe.

Toth, como sabemos, é judeu (surge até mesmo em oração durante algumas sequências do filme), mas tentará dar o máximo de si no trabalho religioso alheio. E isto porque precisa, a todo custo, trazer a mulher Erszebet (interpretada por Felicity Jones) e a sobrinha, ilhadas na Europa, para junto de si. Van Buren, contudo, o decepciona seguidamente. O profissional se vê extirpado de seu desenho arquitetônico fundado no concretismo. Ele queria evocar, no projeto, as grandes paredes de seu enjaulamento em um campo de concentração.

Vilipendiado, o arquiteto se torna violentamente emocional. Seria melhor chamá-lo de “O emocionalista”, então? As discussões que trava com o mestre de obras, de tão incongruentes, parecem verossímeis…

Difícil mesmo é ver Brody como o arquiteto neste filme. Ele mais se parece com o empreiteiro, quiçá com o sindicalista dentro do canteiro de obras. Seu coração vive de se rasgar, assim como o próprio corpo, diante da indiferença do mentor milionário de seu projeto.

Neste filme protagonizado por um ator que representa a vívida imagem da desesperança, mais é mais e deus não está nos detalhes. O final à moda de “O Grande Ditador” faz de Brody um Charles Chaplin na versão mais simples, inconformado com a perda de seu amado Rosebud.