Assim via Millôr Fernandes os humoristas, célebres nos stand-up atuais de língua inglesa e mestres do gênero no Brasil passado

Stand-up comedy.

Gosto muito.

Especialmente quando é um maestro quem faz.

Espero bastante desse regente de rosto maleável, elástico como o de um Totò (ou, sendo isso impossível, na direção dele), pontuando a história ao microfone com o ritmo do olhar, das mãos e dos passos no palco, perfeito condutor de uma orquestra invisível.

Amava Zé Vasconcellos e Chico Anysio nessa função. Que infância eu tive! Esses humoristas brasileiros, tão bem-sucedidos no teatro e no disco, contavam casos alucinantes na tevê para os pobres feito eu, às vezes sem o auditório para medir o alcance de seus voos. Eram perfeitos ao exercer o ritmo do absurdo, mirando nos comportamentos durante a fala, cientes de que no verdadeiro humor a crítica é o centro, o pequeno esmaga o grande, o mais fraco vence o mais forte e o oprimido destrói o opressor.

Em entrevista, já bem doente, Chico Anysio me disse que o stand-up brasileiro começou no rádio. E que começou justamente com eles dois, grandes escritores da expressão humorística. Os deslocamentos de sentido, que eram produzidos por esses humoristas no rádio segundo o ritmo da voz, passaram a ganhar a corporalidade quando a tevê chegou.

Zé Vasconcellos fazia a história enrolar-se juntamente com os lábios aflorados. Seu embeiçamento vinha acompanhado da barriga projetada pra frente, representando indignação, até que – pimba! – os olhos se esbugalhavam num desfecho impiedoso, que deixava seus personagens, já enrolados, no chão. Era como um Patolino eletrificado, que nocauteava e invertia o senso comum pra nos fazer rir.

Chico Anysio, não. Parecia tão mais calmo. Boa voz. Encanado, filosófico, sério. Um cientista do humor. Enquanto descrevia imbróglios inacreditáveis, em certo ponto da narrativa punha a língua pra fora, de lado, como se se esmerasse nos aspectos miúdos dos personagens atrapalhados. Seu tipo predileto era o malandro brasileiro da coisa pequena, metido nas causas maiores do que si mesmo – lançar um foguete, por exemplo. A perplexidade resultante do humor, em Chico Anysio, nascia dele mesmo, de sua ascendência nordestina, da escassez vivida na infância, da vontade de se provar melhor.

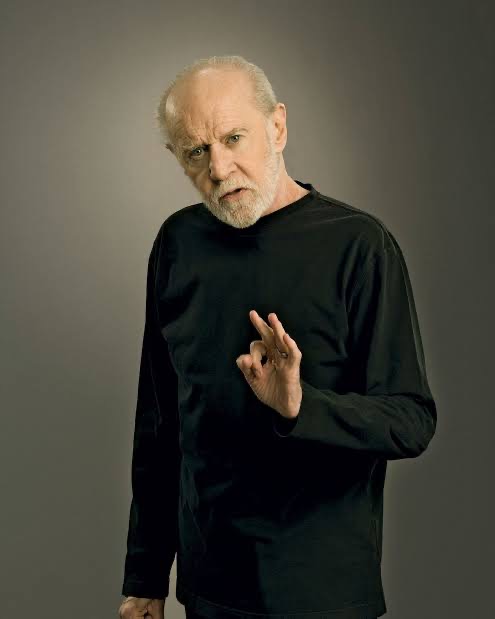

Adoro esse stand-up brasileiro do “causo”, do personagem enraizado. E amo aquele um dia feito nos Estados Unidos por George Carlin e Richard Pryor, cuja crítica sem rodeios contra as instituições, o governo, a classe média e o racismo feriam como faca as consciências bem pagas, cristãs e supremacistas do americano médio.

Me cansa um pouco, contudo, o stand-up atual do estadunidense ou do inglês, celebrados por rirem da vida moderna. Mas é isso o que realmente fazem? Não sei dizer. Me parece haver mais “eu” do que “nós” em tudo o que ensaiam criticar. De todo modo, assisto ao que me oferecem esses célebres apenas por nostalgia das sinfonias da infância. A Netflix parece lotada deles, é só escolher.

Dave Chappelle está lá. O mais bem-sucedido humorista stand-up, espécie evolutiva de Eddie Murphy, ele repete o espanto do preto estadunidense diante da alegada frescura dos brancos, esses que podem ser transexuais sem que a polícia bata neles até matar.

Em “Sonhador”, Chappelle é impiedoso com os trans porque os vê como brancos esnobes. Um bando de frescos à moda de Jim Carey, que um dia teve a oportunidade de conhecer no estúdio de cinema. Mas Carey não foi Carey ao conversar com ele! O ator treinava para ser Andy Kaufman até nos bastidores, falando e reagindo com Chappelle como se fosse o humorista Andy. E onde estava o Jim Carey que ele esperava encontrar, então?

Segundo o raciocínio de Chappelle, um trans é como Carey – um ator, não a pessoa de verdade que ele gostaria de conhecer. No último especial que vi, caiu matando em cima deles, como de uso, mas também distribuiu porrada em outros públicos. Causticou os milionários mortos no submarino em visita ao Titanic e até mesmo os deficientes físicos – no caso, um parlamentar republicano branco, de cadeira de rodas. Estará tão errado assim?

Acho que Chappelle é o melhor escritor de stand-up da atualidade. Muito preciso. Tudo o que diz tem a duração certa e ficamos ligados até o fim. Sou grande o suficiente para entender o que diz, ele que um dia recusou milhões do show business e se retirou dos palcos de modo a se manter fiel a si mesmo.

E o que Chappelle diz é que todos os aspectos da branquitude nos Estados Unidos giram em torno do privilégio. Milionário, trans, político, todo branco dos Estados Unidos merece que lhe passemos o rodo. Talvez por isso ele tire alguns pretos da jogada. Por exemplo, quando se refere ao tapa de Will Smith em Chris Rock, Chappelle diz que entende as razões dos dois, algoz e vítima. Mas que, para seu gosto, algum amigo de Chris Rock deveria tê-lo vingado ali mesmo, no palco, e não deixado Smith ficar na cerimônia até o fim. Errado de novo? A meu ver, aí sim seria show.

Chappelle é um bom maestro. Não um Richard Pryor, mas um dos bons.

Me impacientei mesmo foi com o Ricky Gervais desta vez. Amo este humorista, mas descurti o show. Um “Amargeddon” para ironizar gays e deficientes? Ou apenas para ensinar o público a se comportar diante do humorista, aquele ser que, segundo Millôr Fernandes, não atira pra matar? É um didatismo que dá em nada, no fim das contas. A piada precisa ser muito boa para passar incólume. E talvez Gervais tenha feito piadas ruins nos últimos tempos, não sei. Mas se Chappelle não se desculpa, até intensifica a crítica no stand-up seguinte, por que Gervais recua? Minha hipótese é que, rico em demasia, tendo doado parte da receita de seu show à proteção dos animais, ele se sinta um tanto culpado. Mas de quê? Da acidez que ele diz não fazer mal a ninguém? “Armageddon” me pareceu isso, um pedido torto de desculpas que reluto em aceitar.

Preferi muito mais Wanda Sykes em “Meu Negócio é Entreter”. Uma humorista que ri dos pintos, finalmente! Dos negacionistas! Que ironiza o medo de que os trans invadam os banheiros femininos, como se os banheiros femininos fossem santuários sem balbúrdia… Uma mulher a dar a medida do sofrimento do preto nos Estados Unidos mais ou menos assim: ser preto é não poder ter dias ruins em público, pois seu dia ruim pode ser o último, a depender de como o poder armado o interprete. Wanda sabe muito! Sabe como aproximar uma questão complexa do cotidiano do público de modo a se fazer entendida, embora a duração de certas histórias às vezes atrapalhe o ritmo do show. Não é perfeita, certo? Tampouco tem do que se desculpar.