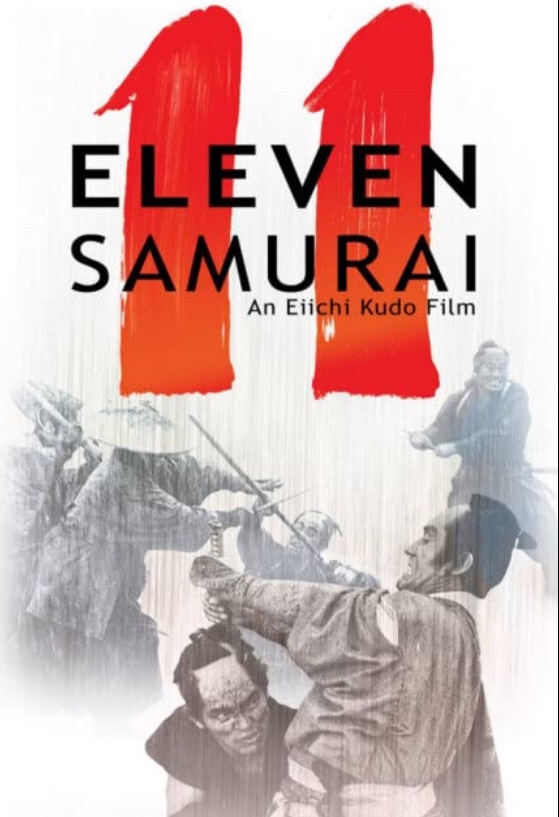

Filme de 1947, em que Toshiro Mifune atua pela primeira vez, faz poderosa metáfora sobre a participação japonesa na Segunda Guerra

e o pedido de perdão

“No limiar da morte”, dirigido em 1947 por Senkichi Taniguchi (1912-2017), traz a atuação inaugural de Toshiro Mifune no cinema. Assisti hoje ao filme japonês, em preto e branco, pela primeira vez (há uma cópia sem legendas no YouTube, e um streaming do filme no Criterion Channel). Mifune tinha então 27 anos neste longa, muito jovem para vencer o embate interpretativo contra Takashi Shimura, ator de então 42 anos que desenrola seu pensamento comovido até a ação.

Shimura representa a máscara introversa, sábia, da performance humana, enquanto Mifune, o furacão que ilumina a lâmina de um lado só – uma espécie de razão ilustrada pela desrazão. Enquanto o personagem de Shimura desfruta de uma emoção familiar ao enxergar, na jovem menina que lhe dá abrigo (Setsuko Wakayama), muito da sua filha que morreu, o de Mifune quer vencer logo a guerra contra a natureza. É preciso escapar da neve com o dinheiro que roubaram junto a um terceiro companheiro, já soterrado em avalanche. Mifune não entende por que ser emotivo numa hora dessas. Quer usar a família que o acolhe em busca de seu objetivo, custe o que custar.

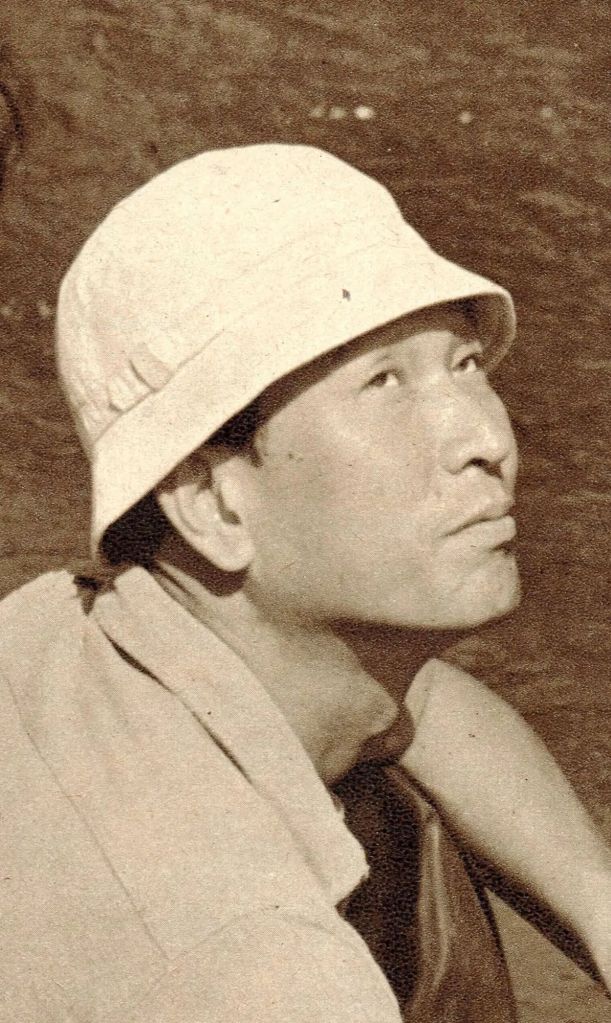

E como se dá esse embate – até físico – entre os dois ladrões que divergem sobre a maneira de fugir? Com ousadia impensável. Em primeiro lugar, o roteiro é de Akira Kurosawa. Depois, Taniguchi dirige de maneira magistral as sequências dificílimas que o colega previu, ao ar livre, em montanhas nevadas e arriscadas. Eis o neorrealismo, aberto como na Roma de Rossellini, mas, aqui, filmado no gelo sem fim.

diretor Senkichi Taniguchi

Os japoneses não são italianos e transformam sua resistência política em metáfora, em pedido de perdão por sua ação na Segunda Guerra, neste filme realizado dois anos depois do fim do conflito.

Na casa da família que abriga os ladrões interpretados por Mifune e Shimura, há trechos poéticos escritos em alemão nas paredes. E a “Rosen Morgen” (que em alemão quer dizer tanto “manhã rósea” quanto “róseo amanhã”) é a canção que maravilha o alpinista interpretado por Akitake Kono, guia dos bandidos em fuga.

por Akitake Kono

Enquanto tudo se dá, Shimura sufoca as pretensões de Mifune com o sopro de sua bondade, crescente conforme outra canção folclórica, a estadunidense “My old Kentucky”, interpretada pela menina, evoca a saudade do lar. (“E o que é o Kentucky?”, pergunta-lhe Shimura.)

O filme passa como um assombro por penhascos reais. Os personagens têm garras fincadas nos sapatos, cordas atadas pelo código de ética dos alpinistas e o fogo está sempre perto do fim. “A montanha é poderosa e punirá os maus”, anuncia o avô de Setsuko (Yoshio Kosugi). Uma sequência no trem fará Shimura desejar ver mais uma vez a montanha que desafiou. Montanha da juventude e das crenças – tantas combatidas pelos Aliados. A parte mais bonita do filme é quando ele lhe dá adeus.

juventudes tão distintas

https://youtu.be/kJbVbxZ_FwI?si=Kvo_HOGE60CXLGCl