O professor João Adolfo Hansen, um incêndio particular

(Foto Toni Pires)

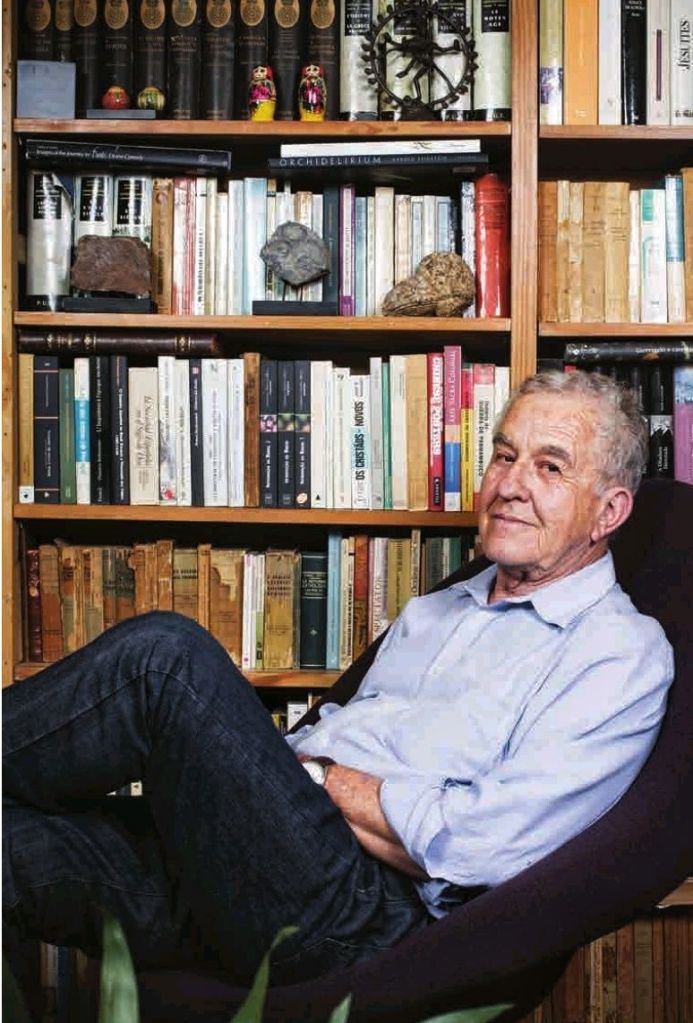

Hoje morreu aos 83 anos, após combater um câncer, o imenso professor João Adolfo Hansen. Foi ele a me ensinar sobre o barroco literário durante a graduação na Universidade de São Paulo. Em anos nos quais pretendi estudar Letras, eram muitos os mestres designados ao nosso ensino, de Alfredo Bosi a João Luiz Lafetá. E embora Lafetá me fascinasse, era Hansen quem constituía meu incêndio particular. Não só porque fumasse ao infinito, hábito que acabou por abandonar nas últimas décadas de vida. Hansen iluminava nossa cabeça atormentada como um farol no mar.

Suas aulas não tinham intervenção, não a minha, ao menos, que costumo cometer o erro de palpitar a partir das palavras de fascínio recebidas desses grandes. Todos esperavam por sua aula, e todos se continham diante dele. Era um gozador letrado, que fazia bailar os dedos entre as pontas de cigarro, um dos pés sobre a cadeira, um dos braços apoiado nessa perna, e a cabeça sempre a olhar para cima, para o distante, para o tempo histórico.

Nunca me esqueço do divertimento desse bailarino ao saber que a rara gramática latina deixada por ele no xerox da universidade tinha sido roubada. “Quem poderia imaginar um ladrão para uma gramática de Latim?” E ria sem parar. Hansen era a modernidade (era e ainda é), embora estudasse um tema longínquo, que até a própria USP retirou de sua grade de graduação, a literatura brasileira dos séculos XVI e XVII, justamente quando tínhamos o relevo imbatível entre os antigos artistas colonizadores europeus.

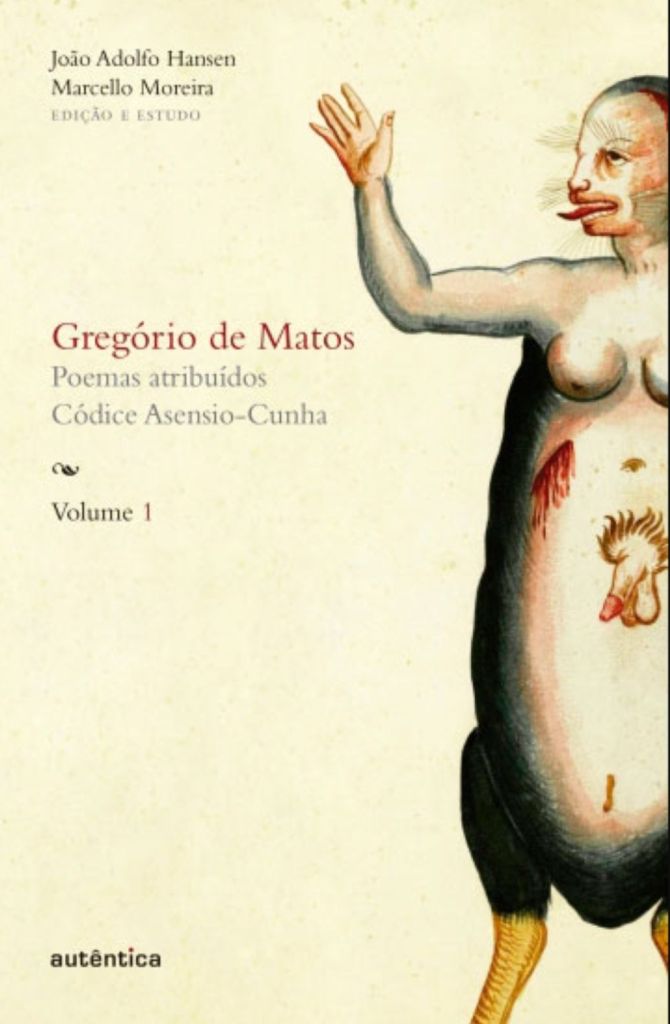

Quando soube, em novembro de 2014, que era ele o editor/organizador de um dos códices da obra de Gregório de Matos, recentemente lançado, pulei da cadeira entediante de editora servil a Senhor Democracia e gritei que esse lançamento precisava de mais de uma página, espaço (raramente) legado aos livros e autores tidos por difíceis. Bateram o pé contra a ideia, mas eu bati mais. No fim, o espaço ganho de três páginas ficou pouco para a diagramação que o condenava, e eu não pude escrever muito. Não pude ou não soube me estender nas entrelinhas do protesto de Hansen contra a USP que o maltratava, tendo eleito os estudos sobre a literatura modernista como os principais da academia. Contudo, eu pude escrever que Gregório de Matos era uma construção mal entendida por meus contemporâneos, conforme Hansen ensinou.

Republico a seguir o texto que fiz a partir da entrevista.

O poeta é um fingidor

João Adolfo Hansen edita os poemas de Gregório de Matos de modo a desfazer a rebeldia e a maledicência associadas ao escritor

POR ROSANE PAVAM

Conhecem-se os sábios pela pinta. A do baiano Gregório de Matos e Guerra, formado em Direito Canônico, era a de dizer sem pena. Pois certa vez esse inimigo amargo da hipocrisia julgou um caso em Portugal. O pai de uma jovem morta em Alcácer do Sal exigia que o viúvo Paulo lhe devolvesse o dote concedido um ano antes, por ocasião do casamento. Isto porque o genro, depois de adornar a defunta com palma e flor, fizera publicar que ela havia falecido intacta. Matos não pensou demais para sentenciar Paulo com uma trova mínima: “Gaita de foles não quis tanger, olhe o Diabo, o que foi fazer.”

A verve da sentença exalava vulgaridade naquele século XVII no qual os poemas eram tirados em desafio, mais cantados e ouvidos do que lidos. Quando regressou à Bahia, aos 50 anos, Gregório de Matos frequentou os certames literários nos quais os religiosos se misturavam aos poetas. Em Lisboa, havia dito ao bispo João da Madre de Deus que, apesar de versado nos direitos divinos, era homem e não conseguiria manter o voto de castidade a fim de se tornar padre. Ele usaria cabeleira vasta e roupas coloridas para, a bordo de uma viola cabaça, cantar contra os donos da vida até o dia da sua morte aos 60 anos, em 1696.

Nunca se contestou sua verve, mas sua história. Nenhum verso de Gregório de Matos se pode dizer certamente seu, porque ele jamais assinou um poema. E sua obra ganhou inúmeras cópias manuscritas, feitas às vezes por baianos de origem negra cultos a serviço de escritórios literários, com alterações incontroláveis de termos. Nem mesmo o retrato requintado que o século XIX lhe deu pertence a ele. Embora esse grande poeta tenha existido, sua obra não foi o que se disse ser.

Nos cinco volumes agora lançados em capa dura pela editora Autêntica, são apresentados os poemas atribuídos a ele no século XVIII por Asensio-Cunha. Embora impressionantes, os livros não representam a inteira verdade sobre o poeta. Ilustrados na versão brasileira com as imagens do italiano quinhentista Ulisse Aldrovandi, eles apenas constituem um dos caminhos para compreender um outro pensamento, distante da ideia de autoria, de público leitor e mesmo de obra literária como a conhecemos. Um mundo anterior à Revolução Francesa, que estabeleceria o “eu” burguês contra o “deus” aristocrático. Gregório de Matos nasceu e cresceu segundo o estabelecido pelo divino. Além de heterossexual, dizia-se um católico branco, proprietário de terras. Não queria, nem poderia, ser visto como um judeu pervertido, errante e plebeu em plena vigência da Inquisição.

“Em verdade, o que esse poeta tem é o eu inflado da verdade da instituição e das instituições”, acredita João Adolfo Hansen, 72 anos, professor-titular aposentado da Universidade de São Paulo, o maior especialista brasileiro em Gregório de Matos e organizador, junto ao filólogo Marcello Moreira, do códice Asensio-Cunha. “Sua obra é totalmente regrada por preceitos retóricos e não tem o sentido de superação da ordem vigente”, diz Hansen, ainda a investir contra os moinhos da academia.

Morador de um amplo apartamento projetado por Villanova-Artigas no bairro paulistano de Pinheiros, repleto de estantes estreladas por dois tomos de Dom Quixote presenteadas pelo pai na infância e objetos da cultura popular brasileira ou africana, ele desconfiou de alguma coisa errada desde a graduação. À época um professor mostrou-lhe um modelo poético que parecia remeter diretamente ao baiano, mas não era Matos o autor. Em 1988, depois de observar o que estudavam seus contemporâneos e entender que o poeta trabalhava dentro de um modelo literário seguido entre outros por Quevedo, Shakespeare, Giambattista Marino e John Donne, Hansen publicou o doutorado com essas conclusões, intitulado A sátira e o engenho, vencedor do Prêmio Jabuti.

Ao ler as preceptivas artísticas do século XVII e cruzar os poemas com os tratados de teologia, as cartas do império e os documentos da Companhia de Jesus, o professor de frases longas e grande fôlego, recuperado nos últimos cinco meses após abandonar o cigarro de cinco décadas, concluiria que aquela imagem do poeta até hoje presente não corresponderia à real.

Gregório de Matos foi transformado em mito no século XIX. Em 1850, o historiador Francisco Adolfo de Varnhagen intitulou-o “rebelde” e vinte anos depois o crítico Silvio Romero entendeu-o como nascido da fusão de negro, índio e branco, a criticar a separação das três raças enquanto contestava a opressão da Metrópole. Os muitos códices caminhavam nesta direção, a de desenhar seu perfil de poeta segundo uma ordem narrativa que intrincasse poesia e vida a partir das didascálias, que eram os títulos dos poemas acrescido de explicações. No século XX, o crítico Antonio Candido viu Gregório de Matos como uma “manifestação literária” e Alfredo Bosi, como um artista ressentido e pessimista, até que os anos 1960 o tivessem proclamado “anarco-tropicalista”. Nenhum deles talvez tivesse entendido Gregório de Matos como um fingidor.

Consta que durante uma aula de graduação na USP, naqueles anos 1980 e 1990 em que ainda eram obrigatórias aos estudantes de Português as disciplinas sobre a produção colonial (enquanto hoje, lamenta Hansen, a literatura brasileira ali tenha se tornado “um Hegel cubista, ensinada a partir do modernismo, para depois recuar ao romantismo de José de Alencar e avançar até Machado de Assis, que nega Alencar”), o autor de A sátira e o engenho ironizou a ideia da “manifestação literária” de Candido ao indagar a seus alunos: “Manifestação espírita?” O grande crítico brasileiro objeto dessa restrição, contudo, havia designado “clássico” seu livro. Até oferecera um jantar ao jovem pesquisador, que, incapaz de resistir à ironia, comentaria com a mulher, uma educadora, a bênção recebida: “Olha, Marta, é o alpendre e o canavial, o ‘coroné’ está me chamando debaixo do guarda-chuva.”

Para o especialista que tantas vezes parece repetir a verve do pesquisado, se o poeta seguiu leis escritas rígidas, não teria havido então rebeldia pessoal, pessimismo, ressentimento, nem maledicência ou tara sexual a anteceder seus versos. Sua sátira seguiu um cânone clássico, nascido de Horácio. Foi praticada em dois níveis, o primeiro levemente irônico, destinado a combater o vício fraco, dos tagarelas ou beberrões. Gregório de Matos ficaria famoso ao aplicar o segundo nível, contra os praticantes de vícios nocivos, por exemplo, os ladrões de dinheiro público. A eles destinava o sarcasmo de arrancar a pele, no mínimo o insulto, como nestes versos que talvez devessem credenciá-lo a Boca da Verdade, não a Boca do Inferno, como ficou conhecido: “Neste mundo é mais rico quem mais rapa./ Quem dinheiro tiver pode ser papa.”

Em 2011, quando a Literatura Brasileira da USP ofereceu a Hansen a verba para estabelecer o códice Asensio-Cunha, ele acreditou ser imprescindível à tarefa o professor-titular Marcello Moreira, seu ex-orientando de 47 anos, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e responsável por detalhar os critérios de manuscritura dos poemas. Tudo começa por uma desconfiança, e a de Moreira um dia girou em torno da crença do filólogo Antonio Houaiss, para quem seria preciso retirar da poesia do baiano os pastiches e as paródias, de modo a obter seu “resíduo irredutível”. Contudo, descobriu Moreira, o que Houaiss enxergava como dispensável à obra lhe era essencial. Os trópicos podem ser tristes, prenunciou Gregório de Matos, o autor deste poema: “Quando da Barra vi coqueiros e bananeiras, disse comigo: Brasil.”