Quando Moser lançou sua biografia de Clarice Lispector, eu a li e não compreendi o relevo que dava a específicas interpretações crítico-filosóficas, estas que pareciam se sobrepor sem sentido à história de vida da escritora, já tão bem contada antes pela professora Nádia Battella Gotlib.

Pareceu-me que a vida de Clarice lhe fazia sugerir uma questão sobre o desenraizamento judaico, que muito antes já o preocupava pessoalmente, por conta de uma ascendência familiar. E que ele usava a oportunidade de uma biografia de Clarice pra veicular suas próprias ideias. Porque nada do que dizia no livro parecia encaixar-se no que Clarice foi.

Marquei uma entrevista com o autor na sede da editora do livro, a Cosacnaify. Então um jovem educado e gentil, Moser me recebeu muito bem. Mas, de novo, não me convenceu da tese do livro (se havia propriamente uma) com suas respostas a minhas perguntas. Eu fazia uma reportagem, não uma crítica, porque não sou especialista acadêmica em Clarice. Ainda assim, eu intuía uma roubada.

Pareceu-me então que, fascinado (não sem razão) pela escrita de Clarice, ele teve uma iluminação pra iniciar o trabalho, que incluía Spinoza, e dela não arredou pé no transcorrer da pesquisa, mesmo que os fatos andassem em outra direção. Ou talvez quisesse discorrer sobre Spinoza e usou Clarice para isso, sem devidamente pesquisar os fatos da vida da biografada que o contradissesse.

Por fim, e mais terrível, me parecia que ele tivesse um plano. Depois de sua biografia, as obras da escritora estourariam no mercado americano, e ele seria o responsável por tal fenômeno… Triste dizer, mas me senti assim: usada como brasileira. Mais um gringo esperto achava ser o primeiro a descobrir nossa riqueza “selvagem”, com o objetivo enviezado de crescer a partir dela.

Como sempre, nessas horas, minha avaliação é raramente compartilhada por nossa crítica local, que nem existe, a rigor. Indulgente, deslumbrada… Naquele caso, também orgulhosa da amizade com um estrangeiro de projeção…

E parece finalmente que agora Moser fez um caminho parecido em relação a Susan Sontag, pior ainda, de modo a incriminá-la por alguma coisa. https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/10/cultura/1568114545_419957.html Não deve gostar da Sontag como talvez gostasse de Clarice… Ele culpa Susan, por exemplo, de trair a causa de sua homossexualidade… Mas ela era bissexual. Mas ela achava que discussão particular de gênero não definia sua escrita.

O interessante (e demolidor) é que agora Moser não fala para brasileiros passivos, antes para um público de intelectuais e jornalistas do mundo com voz alta para rebatê-lo.

Não tenho mesmo como saber se o crítico do El País, tradutor da obra de Sontag para o espanhol, está sendo justo com o biógrafo. Não lerei este texto de Moser, quase certamente. (Livros são caros e tenho tanto ainda, a vida que me resta, pra experimentar…) Mas, pelas razões que exponho aqui, acredito que o crítico infelizmente não esteja muito longe de ter analisado o trabalho com acerto.

Por ele mesmo.

Por ele mesmo. Por Walker Evans.

Por Walker Evans. Por Louis Faurer, 1947.

Por Louis Faurer, 1947. Com Edward Steichen, 1952.

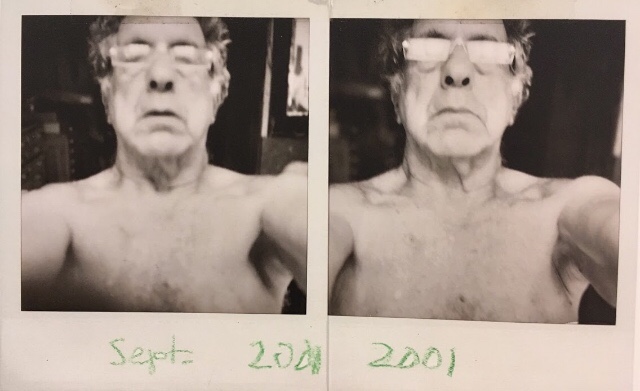

Com Edward Steichen, 1952. Por ele mesmo.

Por ele mesmo. Com Mary, 1950.

Com Mary, 1950. Com Jack Kerouac.

Com Jack Kerouac. Por Wayne Miller

Por Wayne Miller Por Thomas Hoepker.

Por Thomas Hoepker. Por Andre D. Wagner

Por Andre D. Wagner Por Walker Evans, 1955.

Por Walker Evans, 1955. Aqui, uma montagem com cenas de um seriado de televisão holandês de 1969,

Aqui, uma montagem com cenas de um seriado de televisão holandês de 1969,  Não acho o Almodóvar o melhor diretor do mundo, mas gosto de muita coisa que ele fez e faz.

Não acho o Almodóvar o melhor diretor do mundo, mas gosto de muita coisa que ele fez e faz. Por muitos anos, já durante a República, os governos federais brasileiros quiseram extinguir o carnaval.

Por muitos anos, já durante a República, os governos federais brasileiros quiseram extinguir o carnaval.

Perecer em público. “Roma”, Alfonso Cuarón, 2018

Perecer em público. “Roma”, Alfonso Cuarón, 2018 Dores de parto, parto de dores

Dores de parto, parto de dores Roma, amor, milícia

Roma, amor, milícia O fundo é o plano primeiro

O fundo é o plano primeiro “Oito e Meio”, Federico Fellini, 1963

“Oito e Meio”, Federico Fellini, 1963 “Verão Violento”, de Valério Zurlini, 1959

“Verão Violento”, de Valério Zurlini, 1959 O primeiro plano e o além dele

O primeiro plano e o além dele